労務事情2018年4月号掲載

[第6回] パワハラ問題について(2)パワハラのグレーゾーン問題

前回は、パワハラ問題を考えるための基礎として、パワハラという言葉の生い立ちと定義を再確認しました。今回は、その内容を踏まえて、パワハラのグレーゾーン問題をさばくための判断基準について深掘りして、その詳細を述べます。

グレーゾーン問題の理解を妨げる

自己流解釈

本シリーズの第1回で、パワハラのグレーゾーン問題の具体的ケースとして【エピソード2:定例飲み会】を紹介しました。これは、今回のテーマにおいてもよい題材になりますので、以下に再掲します。

【Episode2:定例飲み会】

●Xさんは、営業部のチームリーダーで、2人の中堅社員と4人の若手社員を束ねている。●Xさんは、最近自分のチームで顧客からのクレームが続発している事態を重く受け止めていた。

●クレームの発生原因は何かと考えたところ、おそらく、顧客と直接やり取りをしている若手社員と、その報告を受けて業務をまとめている中堅社員との間の報・連・相がスムーズに行われていないからだろうと思いあたった。

●それは、昔まだ自分が新入社員だったころ、仕事が終わったあとに先輩や上司に飲み会に連れて行ってもらい、酒の席でざっくばらんに話すことにより、先輩や上司とスムーズにコミュニケーションがとれるようになったという思い出だった。そこでXさんは、中堅社員のなかのリーダー的なYさんを呼んで、次のように申し渡した。

「近ごろお客さんからのクレームが増えているのは、チーム内のコミュニケーションがうまくいっていないからだと思うんだ。

そこで、コミュニケーションを円滑にするために、今後、毎月第3木曜日を定例飲み会にしようと思う。

定時(午後6時)には仕事を終えて6時半までに隣の居酒屋に集合してくれ。費用は会議費で賄う。

明後日が第3木曜だから、さっそく明後日から実施するので、ほかのみんなにそういっておいてくれ」

●するとYさんは、「それって、パワハラっぽいですね」と反応した。

このエピソードは、ハラスメント研修においてケーススタディの題材として使っています。研修のなかのパワハラ問題の章において、何の予備知識もない最初の段階でこのエピソードを呈示して、「Xさんの指示をパワハラだと思いますか、思いませんか、そしてその理由は何ですか」という設問についてグループ討議して、そのあとに討議内容を発表してもらうのです。いままでに何十回となく行ってきたなかで、さまざまな見解が出てきました。

「これはパワハラだと思います。理由ですか?う

~ん、木曜日っていうのがちょっとねぇ」

「『ほかのみんなにそういっておいてくれ』というのは上から目線だからパワハラです」

「パワハラじゃないですね。月1回ぐらい、いいじゃないですか。会社持ちだし」

いろいろとユニークな見解もありましたが、大体の傾向としては、パワハラと思う人が多数派(6~7割)、パワハラと思わない人が少数派(2~3割)です。

そう感じた理由をまとめてみると、非常に興味深い事実が2つあります。

1つ目は、パワハラだと思う人も思わない人も、「強制=パワハラ」を判断基準としているという事実です。パワハラだと思う人は、異口同音に「Xさんは、みんなの意見も聞かないで一方的に、しかも勤務時間外に飲み会を強制しているからパワハラだ」と言います。パワハラだと思わない人は、「断ろうと思えば断れる状況だから、まだ強制に至っていないから、パワハラではない」と言います。パワハラだと思う、思わないという結論は正反対ですが、両者とも「強制

=パワハラ」を判断基準にしているのです。

2つ目は、パワハラと思う人のなかには、「Yさんがパワハラと感じているのだから、Xさんの指示はパワハラだと思われてもしかたがない」といった内容の 見解を述べる人が多いという事実です。つまり、「相手がパワハラと思えばパワハラになる」という判断基準を持っている人が多いのです。

「強制=パワハラ」という判断基準も「相手がパワハラと思えばパワハラになる」という判断基準も、自己流解釈に基づく不正確な判断基準であり、これがパワハラのグレーゾーン問題に対する理解を妨げる大きな要因になっているのです。この問題を正しく理解し、その予防法・対処法を身に付けるためには、これらの不正確な自己流解釈を払拭することが必要です。

「強制=パワハラ」という自己流解釈

の払拭

【Episode2:定例飲み会】についてのグループ討議の内容を発表してもらい、多くの人が「強制=パワハラ」という判断基準で考えていることを確認した後、私は必ず「エピソード2’(ツーダッシュ)」として、以下のケースを口頭で呈示して考えてもらうことにしています。

【Episode2:ミーティング時間の変更】

お話は以上です。さて、B社チームのリーダーの指示はパワハラになるでしょうか。読者の皆さんはどのように考えたでしょうか。

研修の現場でこのように問いかけると、どの研修でも、一瞬、妙な沈黙が流れます。受講者は、私の問いかけに対して「そういう事情があるならば、B社チームのリーダーの指示は業務命令であって、パワハラにはならない」と考えます。

しかし次の瞬間、Episode2’(ツーダッシュ)の出題意図に気づくのです。

【Episode2:定例飲み会】については、強制しているからパワハラになると思う。【Episode2’(ツーダッシュ):ミーティング時間の変更】については、

「6時15分に集合すること」と強制しているけど、パワハラにはならないと思う。あれ?どこか変だぞ?というわけで、一瞬黙り込むのです。

そうなのです。「強制=パワハラ」という判断基準は自己流解釈に基づく不正確な認識であり、パワハラ問題を考える際の大きな妨げになっているのです。前回に紹介したパワハラの定義を思い出してください。

『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為をいう』

つまり、「パワハラとは、業務の適正な範囲を超えてプレッシャーを与えること」なのです。これを反対解釈すると、「業務の適正な範囲を超えないプレッシャーはパワハラではない」ということなのです。一方、業務命令とは、業務の適正な範囲に含まれる必要な事柄を強制することです。つまり、「業務命令=強制」なのです。「強制=パワハラ」と思っていると、業務命令とパワハラの分岐点がわからなくなり、ひいてはパワハラ問題全体がわからなくなるのです。業務命令とパワハラの分岐点は強制しているか否かにあるのではなく、指示された事柄が業務の適正な範囲に含まれるか否かにあるのです。これが正しい認識であり、「強制=パワハラ」という不正確な自己流解釈は頭のなかから払拭しなければなりません。

「相手がパワハラだと思えばパワハラ

になる」という自己流解釈の払拭

「相手がパワハラだと思えばパワハラになる」という自己流解釈をしている人は、おそらくセクハラの一般常識に引きずられているのではないかと思います。

連載の第3回において、無自覚セクハラ(セクハラのグレーゾーン問題)の本質について、次のように述べました。

【無自覚セクハラの本質】

・ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動をセクハラとして受け止める。

・そのうえで、相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性があるかどうかを検討し、その言動がセクハラになるか否かを最終的に判断する。

セクハラのグレーゾーン問題については、このような「二段構え」で考えるべきなのですが、一般的には

「相手がセクハラだと思えばセクハラになる」という漠然とした認識が常識論として広まっています(だからセクハラのグレーゾーンがわかりにくくなるのですが、その点については第3回を読み返してください)。この常識論に引きずられてパワハラも同じだろうと思ってしまい、「相手がパワハラだと思えばパワハラになる」という自己流解釈をしている人が多いのだと思います。しかし、この自己流解釈は、不正確というよりも明らかな間違いです。この点について、厚生労働省(以下、厚労省)は2012年に発表した定義の解説のなかで、次のように示しています。

『業務上必要でかつ適正な範囲を超えない指示、注意、指導等は、たとえ相手が不満を感じたりしてもパワーハラスメントにはならない』

業務の適正な範囲を超えない指示や命令はパワハラではなく業務命令であり、業務の適正な範囲を超えない注意や指導はパワハラではなく正しい部下育成なのです。業務の適正な範囲を超えない指示、命令、注意、指導も相手がパワハラだと思えばパワハラになるのであれば、仕事は成立せず、会社を経営していくことは不可能になります。業務の適正な範囲を超えない指示、命令、注意、指導はパワハラではないのです。それに対して相手が「パワハラだ」と反応したならば、相手が間違っているのです。これは、厚労省に解 説されるまでもなく、当たり前のことです。これが正しい認識であり、「相手がパワハラだと思えばパワハラになる」という誤った自己流解釈は、頭のなかから払拭しなければなりません。

パワハラ問題を正しく理解するためには

基本的にすべてのパワハラ問題は

グレーゾーン

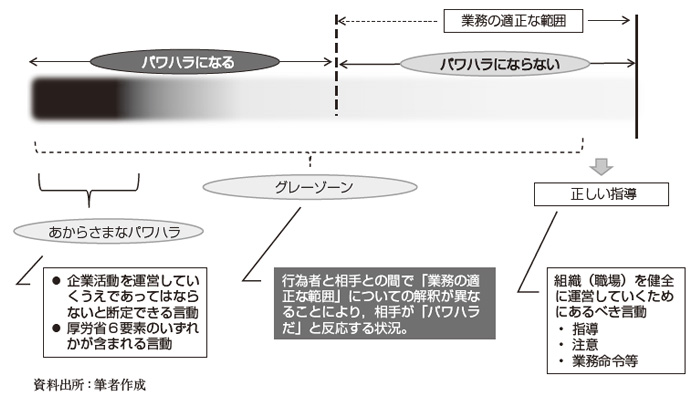

前述のとおり、パワハラの定義の主旨は、「パワハラとは、業務の適正な範囲を超えてプレッシャーを与えること」という点です。これを踏まえて考えると、パワハラ問題の発生源は、「業務の適正な範囲」の解釈の違いにあるといえると思います。

行為者は、自分の言動は「業務の適正な範囲」に含まれると思って指示、命令、注意、指導をする、ところが相手は、無意識のうちに行為者の言動が「業務の適正な範囲」に含まれないと感じてしまう、そうすると、相手は疑問、反発、違和感を持ってしまい、それを「パワハラだ」という言葉の武器を使って表現する

(「言葉の武器化現象」を思い起こしてください)、これが、パワハラ問題の発生源だと思います。

その典型的なパターンが、いわゆる世代間ギャップです。前回、1964年の東京オリンピックを契機に日本社会は「高度経済成長」の時代になり、「企業戦士」が栄養ドリンクを飲んで働いていたという話をしました。そのような環境で育てられた「企業戦士」は、猛烈な働き方・働かせ方が当たり前のこととして身に付いていたりします。つまり、自分の経験から、猛烈な働き方・働かせ方が無意識のうちに「業務の適正な範囲」に含まれると思っているのです。そして、そういう人たちが管理職や役員になっているという会 社も多く、自分の言動は当たり前のこと、すなわち「業務の適正な範囲」だと思って猛烈な働き方を求めてきます。

ところが、そういう人たちの下で働いている部下たちは、もはや「企業戦士」ではなく、猛烈な働き方・働かせ方を「業務の適正な範囲」だとは思っていないので、「パワハラだ」という反応が生まれてくるのだと思います。

世代の違いだけではなく、同じような世代の人たちのなかにも、自分の性質、性格や生まれ育ちによって猛烈な働き方・働かせ方をよしとする考えを持つ人もいます。そういう人たちは、猛烈な働き方・働かせ方を無意識のうちに「業務の適正な範囲」に含まれるものと思っているのです。そうすると、猛烈な働き方・働かせ方を「業務の適正な範囲」だとは思っていない人たちとの間で、やはり「パワハラだ」という反応が 生じるのです。

また、管理職のポジションに他社からの転職者を迎え入れるという環境でパワハラ問題が発生するという話もよく聞きます。転職してきた管理職は、前職の経験に基づいた自分なりの仕事の仕方・させ方を持っていて、それがその人の「業務の適正な範囲」についての考え方を形成している、ところが、新しい職場ではそれとはちょっと違った仕事の仕方・させ方をしている、そうすると、転職してきた管理職の指示、命令、注意、指導は、たとえ猛烈な働き方・働かせ方でなくても、周りの人たちに疑問、反発、違和感を持たれ「パワハラだ」という反応が生じたりするのです。

要は、パワハラ問題は、言った人(行為者)と言われた人(相手)との間における「業務の適正な範囲」についての解釈の違いから生じるものだといえます。換言すれば、パワハラ問題の発生源は、仕事の仕方・させ方に関する個人の価値観の相違にあるといえます。一般的に、価値観は人それぞれであり、どちらの価値観が正しいかは一概に決めることはできません。また、価値観の相違の表れ方は千差万別であり、何らかの共通要件に基づいてカテゴリーに分類することもできません。したがって、「業務の適正な範囲」についての価値観の相違から生じるパワハラ問題は、基本的にすべてグレーゾーンだといえます。

ただ、前回述べているとおり、問題とされている行為者の言動に「6類型」(①暴行などの「身体的な攻撃」、②暴言などの「精神的な攻撃」、③無視などの「人間関係からの切離し」、④実行不可能な仕事の強制などの「過大な要求」、⑤能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなどの「過小な要求」、⑥私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」)のどれかが含まれていると判断される場合には、その言動はパワハラと認定されます。

ただし、その「6類型」についても、殴る蹴るなどの明確な暴力や、「給料泥棒」などの明確な罵詈雑言が含まれている場合のように、だれがみても議論の余地なく「業務の適正な範囲」から逸脱していると断定できるケースはまれでしょう。多くの場合、個人の価値観の相違というグレーゾーンの問題になります。

基本的に、個人の価値観に優劣・正邪・善悪はありません。Aさんの価値観とBさんの価値観を並べて論じても、どちらが正しいかという結論は出てきません。価値観の対立に決着をつけるためには、AさんもBさんも納得する客観的な基準が必要です。

価値観の相違から生じるパワハラ問題においては、「業務の適正な範囲」がその客観的な基準になるのです。行為者の言動が「業務の適正な範囲」に含まれるのであれば、相手が「パワハラだ」と言ってもその言動はパワハラではないのです。逆に、行為者の言動が「業務の適正な範囲」に含まれないのであれば、行為者の思惑や悪気があるないにかかわらず、その言動はパワハラになるのです。

以上のことを図式すると、図表1のようになります。

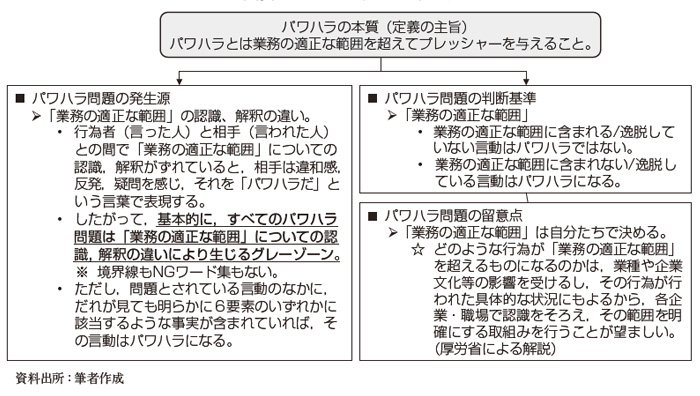

パワハラ問題の判断基準は

「業務の適正な範囲」のみ

パワハラ問題の判断基準は「業務の適正な範囲」のみです。そして、「業務の適正な範囲」の解釈は個人の価値観によって異なるため、そこに「境界線」や「NGワード集」を求めても無駄です。では、「業務の適正な範囲」の中身はどのように考えればよいのでしょうか。その点について、厚労省は2012年に発表した定義で、次のように解説しています。

『どのような行為が「業務の適正な範囲」を超えるものになるのかは、業種や企業文化等の影響を受けるし、その行為が行われた具体的な状況にもよるから、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組みを行うことが望ましい』

要は、「業務の適正な範囲というものは他者から与えられるものではありません。職場でともに働いている仲間で決めていってください」といっているのです。それを理解するためには、「業務の適正な範囲」というフレーズを綿密に理解する必要があります。

まず、「業務」という言葉は、企業で働く人が日々こなしているこまごまとした「仕事」の総称です。仕事の段取りを組む、必要な事柄の実行を指示、命令する、仕事のやり方を示して指導する、間違ったことをしている人に注意して正しいことを促す、報・連・相をする、報・連・相を受ける、知恵を出し合う、協力を要請する等々、企業で働く人は、それぞれの立場において、さまざまなこまごまとした仕事をしています。「業務」とは、その総称なのです。

次に、「適正な範囲」とは、個々の仕事の目的を達 成するために必要/有益な方法であることを意味します。仕事には必ず目的があります。したがって、個々の仕事には目的達成のための必要/有益な方法というものがあります。「適正な範囲」とは、その仕事のやり方がその仕事の目的達成のために必要/有益な方法であることを意味します。よって、ある言動がパワハラになるか否かは、その仕事のやり方がその仕事の目的達成のために必要/有益な方法であるかどうかを判断することなのです。

仕事のやり方は、職種によって異なります。たとえば、不特定多数の顧客を相手とする飲食業と、ビルや家屋の建築を請け負う建設業とでは、個々の仕事のやり方は違うはずです。また、1つの会社のなかでも、たとえば建設業の会社の場合、工事現場と営業現場と管理部門とでは、個々の仕事のやり方は違うはずです。 よって、どのような職種にも共通する正しい仕事のやり方というものは存在しないし、何かの書籍を読めば答えが見つかるというものでもないし、役所や弁護士に聞けば教えてもらえるものでもないのです。

結局、「ウチはこういうことを業としている職場なのだから,こういう仕事のやり方が正しいよね」というコンセンサスの積み重ねで「業務の適正な範囲」を具体 化していくしかないのです。

以上、述べてきたことをまとめると、図表2のようになります。

次回は、今回の内容を踏まえて、パワハラ問題の予防法・対処法を事例を交えながら具体的に解説します。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。主な著書として、『現場で役立つ !ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ !セクハラ・パワハラと言わせない部下指導』(日本経済新聞出版社)等。