労務事情2018年5月号掲載

[第7回] パワハラ問題について(3)パワハラ問題の予防法・対処法

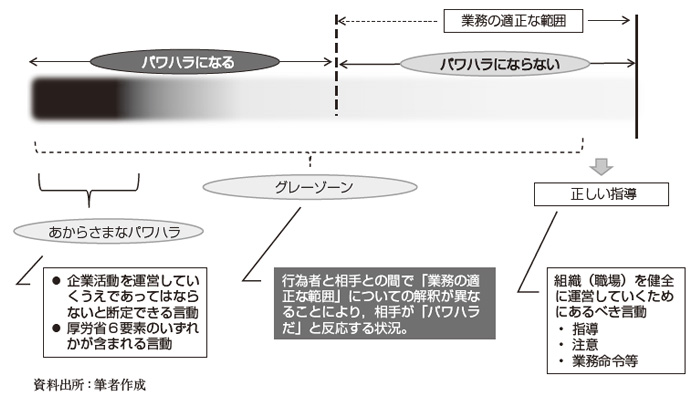

前回は、パワハラのグレーゾーン問題をさばくための判断基準について深掘りしました。今回の基礎となる内容ですので、以下に整理しておきます。

●パワハラ問題の判断基準は「業務の適正な範囲」のみ。

・「業務の適正な範囲」に含まれる/逸脱していない言動は、相手がパワハラだと感じても、パワハラではない。

・「業務の適正な範囲」に含まれない/逸脱している言動は、行為者に悪気がなくても、パワハラになる。

●「業務の適正な範囲」とは

・「業務」とは、個々の仕事の総称。

・「適正な範囲」とは、仕事の目的達成のために必要・有益な方法であること。

今回は、上記の事柄を踏まえて、パワハラ問題の予防法・対処法について述べます。

予防法:あからさまなパワハラ

第5回で述べているとおり、パワハラの定義の主旨は「パワハラとは、業務の適正な範囲を超えてプレッシャーを与えること」という点です。

そして、パワハラ問題の発生源は、行為者と相手との間における「業務の適正な範囲」の解釈の違いにあるといえます。

行為者は、自分の言動は「業務の適正な範囲」に含まれると思って指示、命令、注意、指導をする。ところが相手は、無意識のうちに行為者の言動が「業務の適正な範囲」に含まれないと感じてしまう、そうすると相手は疑問、反発、違和感を持ってしまい、それを

「パワハラだ」という言葉の武器を使って表現する。これがパワハラ問題の発生源なのです。したがって、パワハラ問題は、基本的にすべてが解釈の相違に基づくグレーゾーン問題なのです。

ただ、第5回で述べているとおり、問題とされている行為者の言動に、①暴行などの「身体的な攻撃」、

②暴言などの「精神的な攻撃」、③無視などの「人間関係からの切離し」、④実行不可能な仕事の強制などの「過大な要求」、⑤能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなどの「過小な要求」、⑥私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」といった「6類型」のどれかが含まれていると判断される場合には、その言動はパワハラと認定されます。このような言動が、いわば「あからさまなパワハラ」といってよいと思います。

さて、「あからさまなパワハラ」の予防法には、組織として取り組む組織的予防法と、現場の管理職が個人として取り組む個人的予防法があります。

第5回で

6類型について述べた際に、各類型の典型事例を紹介しておきました。「あからさまなパワハラ」の個人的予防法として現場の管理職ができること/やるべきことは、各類型の典型事例を踏まえたうえで、自分のなかから6類型に該当するような言動や6類型の発生原因となるような発想をなくしていくことです。そのためのコツやノウハウのような便利なものはありません。個々の管理職が自分自身で切磋琢磨するしかないのです。

「あからさまなパワハラ」の予防法としては、実は組織的予防法が効果的なのですが、これについては、次回「ハラスメント問題に対する組織的対応」のなかで述べることにします。

あからさまなパワハラの予防法とは

予防法:パワハラのグレーゾーン問題

一般的に、6類型のいずれかを含むあからさまなパワハラの発生頻度は非常に低く、職場で発生するパワハラ問題のほとんどは、6類型を含まないグレーゾーン問題だといえると思います。

パワハラのグレーゾーン問題の予防法は、専ら、現場の管理職が個人として取り組む個人的予防法が中心になります。では、管理職として取り組むべき個人的予防法とはどのようなものかというと、それは「相手にパワハラと思わせない自分なりの接し方を工夫する」という一点に尽きます。

ただ、相手との接し方を考えるとき、多くの人々は、「コレを言えば、パワハラになる」といったNGワード集や「ここまではOKだけれど、これを超えるとパワハラになる」といった境界線、さらには「このように話せば、相手がだれであってもパワハラと思われない」といった画一的なコミュニケーションスキルを求めますが、それはかなわぬこととあきらめなければなりません。

前述のとおり、グレーゾーン問題の発生源は、行為者と相手との間における「業務の適正な範囲」の解釈の違いにあるのですが、さらに、なぜ解釈の違いが生じるかといえば、それは「仕事」に関する価値観が異なるからです。つまり、パワハラのグレーゾーン問題の根本的発生源は、個人の価値観の相違なのです。価値観は人によって異なり、だれがどのような価値観を持っているかなどはわかりようもありません。したがって、行為者のどのような言動に相手がどのように反応するかといったことも、予測することはできません。

ゆえに、NGワード集も境界線も、ましてや、相手がだれであってもパワハラと思われないといった画一 的なコミュニケーションスキルなどは存在しません。 現場の管理職は、以下のようなヒントを参考にしながら、自分自身の努力と工夫で、相手にパワハラと思わせない自分なりの接し方を作り上げていかなければならないのです。

【相手にパワハラと思わせない接し方のヒント】

□ 社会常識の変化を認識する。

➤ 常識は常に変化している。(第1回『言葉の武器化現象』参照)

□ 価値観の相違を認識する。

➤ 価値観は人によって異なる。

➤ 相手は自分とは異なる価値観を持っている。

□ 指導・注意・指示・命令の「目的」を把握する。

➤ 個々の仕事には必ず「目的」がある。

□ 指導・注意・指示・命令をするときには可能な限り、相手にその「目的」を説明する。

➤ 人は自分が取り組むべき事柄の「目的」を納得できれば、主体的に取り組む。

□ 指導・注意・指示・命令のやり方が「目的」達成のために必要・有益であることを把握する。

➤ 「業務の適正な範囲」の基準を知る。

□ 尊敬できる先輩上司のまねをする・尊敬できない 先輩上司の反対を行う。

➤ 尊敬できる部分、尊敬できない部分を自分の言葉で表現する。

□ 「叱る」と「怒る」を自分のわかりやすい言葉に翻訳し、「叱る」を自分のスタイルにする。

対処法:あからさまなパワハラ

前述のように、「6類型」のいずれかを含むあからさまなパワハラの発生頻度は非常に低いのは事実ですが、0%というわけではありません。自分の職場で発生する可能性はないとは言い切れません。

では、自分の職場であからさまなパワハラが発生した場合、現場の管理職はどのように対処すべきでしょうか。それは、「あからさまなパワハラの事実(行為 者、相手、出来事)をしかるべき担当部署に通報する」、これのみです。

読者の皆さまには、自社の就業規則を読み返していただきたいと思います。就業規則の後半には「懲戒規 定」があり、そのなかには「懲戒事由」を定めた条文があり、その1つとしてあからさまなパワハラを示す条文があるはずです。つまり、あからさまなパワハラは職場を運営するうえであってはならない言動であるがゆえに、懲戒対象案件とされているのです。

懲戒対象案件は、現場の管理職の権限で処理されるべき事柄ではなく、会社として対処すべき案件です。行為者はパワハラの加害者であり、組織規定に則った処罰をしなければなりません。相手はパワハラの被害者であり、会社としての公式な救済措置が取られなければなりません。そして、その一連の情報(事件の事 実概要、処分の理由と内容)は、それを社内で共有することにより、あからさまなパワハラの予防法につながるという効果も期待できます。この点についても、次回で述べることにします。

対処法:パワハラのグレーゾーン問題

前述のとおり、パワハラのグレーゾーン問題の根本的発生源は、「業務の適正な範囲」という事柄についての行為者と相手の価値観の相違にあります。相手の価値観をコントロールすることは不可能ですから、行為者がどんなに相手にパワハラと思わせない自分なりの接し方を工夫したとしても、残念ながら、パワハラのグレーゾーン問題をゼロにすることは不可能です。 では、現場の管理職がパワハラのグレーゾーン問題に遭遇した場合は、どのように対処すべきでしょうか。パワハラのグレーゾーン問題を放置した場合の弊害については、第1回を読み返してください。グレーゾーン問題に遭遇した管理職には、それを無視・放置せずに、“問題とされる行為者の言動をパワハラと認定すべきかパワハラではないと認定すべきかの「結論」とその「理由」を行為者と相手に説明して納得させる”ことが求められるのです。

問題とされている言動がパワハラになるか否かの判断基準は「業務の適正な範囲」のみです。「強制=パワハラ」「相手がパワハラと思えばパワハラになる」という考えは不正確な自己流解釈であって、グレーゾーン問題の判断基準にはなりえません。この点については、前回を読み返してください。「業務の適正な範囲」という判断基準に基づいて、問題とされている言動がパワハラになるか否かを判断するということは、“その言動が、業務=仕事のやり方として、目的達成のために必要・有益な方法であるといえるかどうかを判断すること”です。

そのためには、問題とされている言動が発生した状況について綿密な事実調査を行って、「業務の適正な範囲」を判断するための材料を探し出さなければなりません。どのようなものが判断材料になるのかはケースバイケースですが、代表的なものを例示すると、以下のようなものが判断材料になることが多いようです。

〈判断材料の例〉

・行為者の性格

・相手方の性格

・行為者の意図、思惑等

・行為者と相手方とのふだんの人間関係

・行為者がその言動に至った経緯

・行為者の言動の背景事情

・行為者の言動と業務との関連性

・行為者の言動の態様

・会社(職場)の風土、雰囲気等々

上記は例示であり、実際には上記以外にもいろいろな事柄が判断材料になりうると思います。そして、集めた判断材料を基に、その言動が、業務=仕事のやり方として、目的達成のために必要・有益な方法であるといえるかどうかを判断するわけですが、NG ワード集も境界線もないわけですから、それもまた、ケースバイケースで判断しなければなりません。

一定の理由により、問題とされる言動が「業務の適正な範囲」に含まれる/逸脱していないと判断されるならば、たとえ相手がパワハラだと感じても、行為者の言動はパワハラではないと認定すべきであり、その

「結論と理由」を行為者および相手に説明して納得させるようにします。

逆に、一定の理由により、問題とされる言動が「業務の適正な範囲」に含まれない/逸脱していると判断されるならば、たとえ行為者に悪気がなくても、行為者の言動はパワハラになると認定すべきであり、その

「結論と理由」を行為者および相手に説明して納得させるようにします。

以上の内容をフローチャートで表わすと、図表のようになります。

どれほど綿密な事実調査ができるか、そこからどれほど有力な判断材料を見つけ出せるか、そして、どのような「理由」によりどのような「結論」を導き出すか。そこが管理職の腕の見せどころといえるかもしれません。しかし、管理職個人の能力には個人差や限界があります。また、「業務の適正な範囲」は個々の管理職の解釈で決まるものではなく、その職場で働く人たちのコンセンサスに基づいていることが必要です。つまり、「業務の適正な範囲」という重要な判断基準を確立するためには、管理職の個人的な能力に任せるだけではなく、職場全体としての取組みが必要になるのです。この点についても、次回で述べることにします。

対処法:事例検証

次のケースを読み、前掲図表のフローチャートに当てはめて考えてみてください。

「(穏やかに教え諭すように)Aさん、俺いつも 『アナログ営業』って言っているよね。いまがまさにそれなんだよ。お客さまに頼まれた資料ができたからって、それをメールで送りつけるんじゃなくて、その資料をお客さまのところへ持って行って顔を見て丁寧に説明して、ついでに世間話の1つや2つしてくるんだよ。

「Xさんの時代にはそうだったんでしょうけど、いまどきメールは普通ですよ。メールのほうが早いし正確だし、浮いた時間を他の仕事に回せるし、僕はこのやり方でやってきていますから。Xさんはいつもアナログのほうが正しいみたいなことを言っていますけど、自分の仕事のやり方を強制するのはパワハラだって言われますよ」

【設問】

①あなたは、X課長の言動をパワハラだと認定しますか。その「結論と理由」を考えてください。

②その「結論と理由」を踏まえて、Aさんになんと言いますか。そのセリフを考えてください。

③その「結論と理由」を踏まえて、X係長になんと言いますか。そのセリフを考えてください。

これは、前掲の図表のフローチャートを使って考え ることを目的としたケーススタディとして、筆者が創作した話です。創作者としては、以下のような解説ポイントを用意しています。

● グレーゾーンの発生原因

・お客さまとの接し方という「業務」について、X課長とAさんの価値観が異なっていること。

● 判断材料

・X課長は「アナログ営業」で実績を積み、それが評価されて課長になっている。つまり、この会社ではX課長の「アナログ営業」という業務のやり方が肯定されている。

・X課長の発言の態様も、穏やかに教え諭していて、暴言も含まれておらず、精神論ではなく具体的な指導が明確になっている。

● 結論

・X課長の発言は「業務の適正な範囲」に含まれる。

・ゆえに、X課長の発言はパワハラではないと認定する。

● Aさんへの説得の例

「Aさん、君はX課長が仕事のやり方を強制するのはパワハラだと言うが、そもそも『強制するとパワハラになる』という君の考え方は間違っている。パワハラになるか否かはその言動が『業務の適正な範囲』に含まれるか否かで考えるものだ。その点でいうと、会社はX課長の『アナログ営業』を評価しているし、X課長の言い方や表現にも問題はない。

つまり、『業務の適正な範囲』に含まれる。したがってX課長の発言はパワハラではない」

繰返しになりますが、これは前掲図表のフロー

チャートを使うためのケーススタディとしてつくった話であり、正解は前述の内容だけでそれ以外は不正解、という類いのものではありません。別の考え方に基づく別の「結論と理由」があってもかまいません。

要は、パワハラのグレーゾーン問題については、

「強制=パワハラ」「相手がパワハラと思えばパワハラになる」という不正確な自己流解釈に振り回されず、 根本的な発生原因を見極め、論理的な思考によりバランスの取れた「結論と理由」を導き出すことが肝要だということです。

次回は、これまでのセクハラ・パワハラについての内容を踏まえて、「ハラスメント問題に対する組織的対応」について、具体的に解説します。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。主な著書として、『現場で役立つ !ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ !セクハラ・パワハラと言わせない部下指導』(日本経済新聞出版社)等。